先日、エンスーの城(前回の記事)に再度お伺いしまして、ツェンダップ KS500を拝見させていただきました。

とある理由がありまして、その特徴的なハンドルを写真に収めさせていただくためです。

オーナーの齋藤さんは、わざわざ車両を表に出して待っていてくださいました。

バイクの紹介

1940年式のZündapp KS500です。

戦前のドイツで作られた超高級バイク。

日本に何台も現存しないでしょう。無論世界的にも数が少ない大変希少なバイクです。

登録上は1940年式となっているようですが、当時物のカタログが残っていまして、

それに1936年との記載があるので、ひょっとしたら1937~8年製ではないか?という事でした。

大きな特徴のハンドル

このバイクのハンドルは、クラッチワイヤーの逃げを美しくするために、わざわざ溶接して整形をされています。

聞くところによるとこのハンドル、スポーツタイプと呼ばれるローハンドルです。ちょっと乗りづらいポジションに固定されてしまうため、多くのユーザーは一般的なハンドルに変えてしまっているそうでした。

ヒトラーも乗ったサイドカーや軍用車に使われた、アップハンドルタイプに交換されていたりする車両も多いようです。

Googleのイメージ検索でも、この純正形状でマウントされている車両が非常に少ないようで、世界的に貴重な画像となること請け合いです。一応英語でも一筆書いてしておきましょう。

This is original Zündapp KS500 handlebar.

ハンドル径は24㎜。現代の感覚からすると不思議なサイズです。

ハンドルから飛び出したブレーキワイヤーのアウターチューブが細く感じたのですが、なんと「より線のワイヤー」ではなく、高強度のピアノ線一本でコントロールしているとのこと。

ブレーキもクラッチも。細いワイヤーを使うと切れてしまうらしいのです。

(実際、クラッチレーバーの操作をしていると、暫定的に使っていた細いクラッチケーブルが、バツン!と音を立てて切れました。実感。)

紛れもない超高級車両の片鱗

前回の記事でも記載しましたが、このバイク、本当に金がかかった車両です。

ボルトは全部刻印入り。

数十個に及ぶグリースニップル。可動部という可動部に、ぴょこぴょことニップルが生えていました。

定期的なグリスアップで、耐久性が圧倒的に伸びます。

メンテナンスフリーの機械に慣れきった僕たちには考えられない手間ですが、これが一番駆動部を長持ちさせる手段だと思います。

高粘度グリース封入したボックスの中で、カムを駆動させて、サスペンションのショックを減衰するダンパー。

シフトチェンジは、右手レバーでも左足のシフトペダルでも操作できる連動式。

70年前のBINGキャブ。当時物のゴムカバーが、まだ柔らかかったのが衝撃でした。

タイヤは前後&サイドカー用がすべて共用で、四角いハブボルトで固定する仕組み。

特注のステンレスネジ(=ハブボルト)を再制作されていました。凄い旋盤技術です。

ヘッドライトは、前回もお伝えしましたが、リムの断面に合わせてガラスレンズを研磨して、

段付きを極限までなくすという、信じられない手間がかかった一品。

わざわざフレームの中にマウントさせたホーン。そのための専用サブフレームを溶接。

・・・このコストのかけ方はおかしい。。

カスタムバイクじゃないんだよ。量産車だよ。

・・・・とまぁ、まだまだ突っ込みどころが多数で、2時間くらい眺めていても全く飽きないマシンです。

そして今回の訪問で、このバイクの、この車両が経てきた歴史を知ることができました。

まぎれもない戦前車

この「福島 252」と書かれたナンバープレート。

これは戦前の「内務省管轄」のナンバーだそうです。

運輸省が戦前は存在せず、内務省が発行していたそうでした。

そして聞いたところによると、

- 福島のお金持ちの方(明治生まれのIさん)が最初のオーナー。1940年位の、第二次大戦前夜にこのバイクを購入。

- 当時浅草にあった輸入問屋さんに、ツェンダップがあるという情報を入手。

- お店に出向くと、赤(えんじ色)と黒の2台が置いてあり、Iさんは黒を購入。

- そのまま福島まで走って帰る。

- 当時から国道4号線はあったものの、当然未舗装の砂利道。悪路でハンドルを取られることもしばしば。

- サツマイモ畑に突っ込むも、サツマイモの蔓が引っ掛かって止まる。寒さのあまり民家に駆け込んで、新聞紙を分けてもらい服の中に詰め込んで防寒する、といった苦労を重ねて帰路へ。

- そうして福島に帰り、父親にバイクを見せたところ、「勘当」を言い渡された。

何しろこのツェンダップ、公務員の初任給が50~75円だった時代に、2000円以上したらしいですから。

「今でいうと、飛行機やヘリコプターを買うようなものだったんじゃないか」とは齋藤さんの談。

まぁいきなりヘリコプター買って帰ってきたら、親父もびっくりするわなぁ。。

戦時下の動員

戦後にIさんは、自動車好きが高じて整備工場・整備会社を設立。必死に頑張って会社を大きくされたそうです。

その間、このツェンダップは、戦時中の国家総動員法の下「金属供出」に駆り出されています。

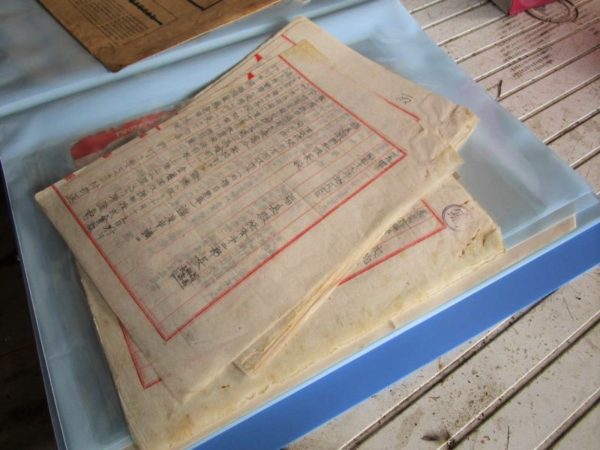

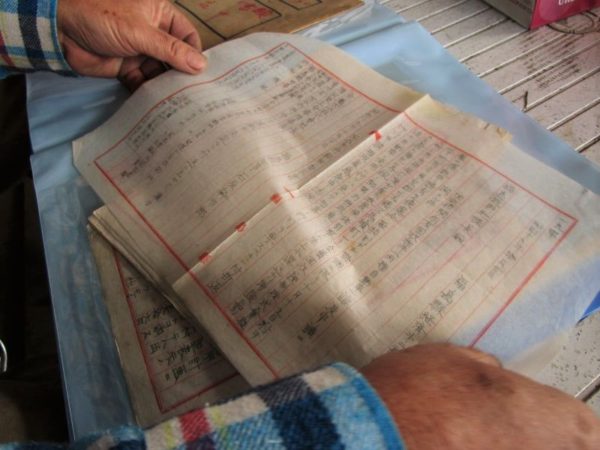

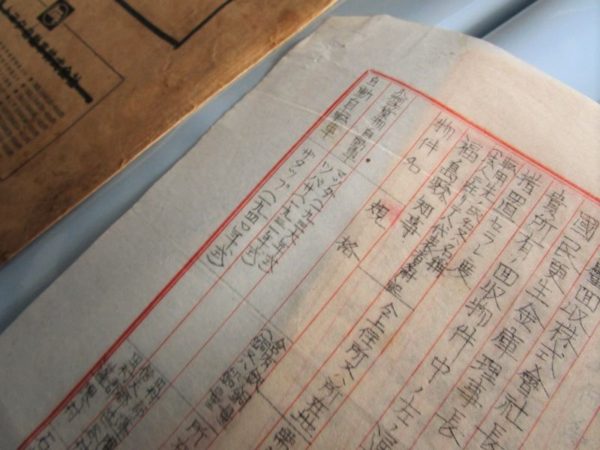

なんと、それを証明する書類が残っていたんです。

今回の訪問で一番驚いたのがこの書類でした。

第一次、第二次世界大戦期の車やバイクは、もう何度も見たことはあります。

ですが、その車両の経歴を示す書類が、昨日書かれたような状態で残っていたという事実。

これには顔が引きつるような衝撃を受けました。

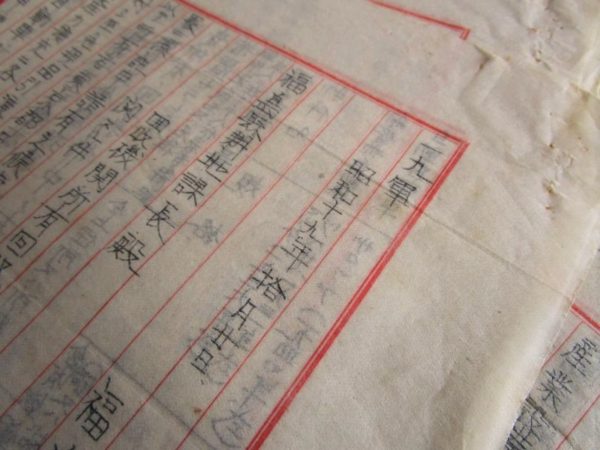

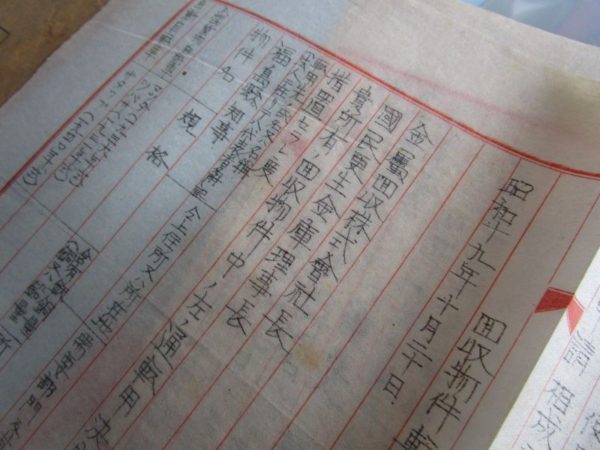

これが昭和19年に、供出の旨を示された命令書です。

マツダのトラック、つばさ号、そしてツェンダップを供出するように記載されています。(この書類ではザタップと書かれています)

私は金属供出を命令されたら、もれなく鉄くずにされて飛行機や銃弾になっていたとイメージしていたのですが、実際はそんなことはなく、使えるものはそのまま使われていたようです。徴用されたトラックは、そのまま軍や役所の運搬車として使われ、ツェンダップは測量などで使用されたと伺いました。

Iさんのもとへの奪還

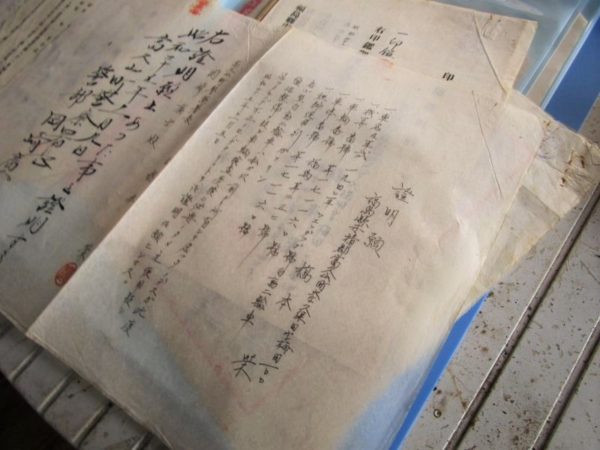

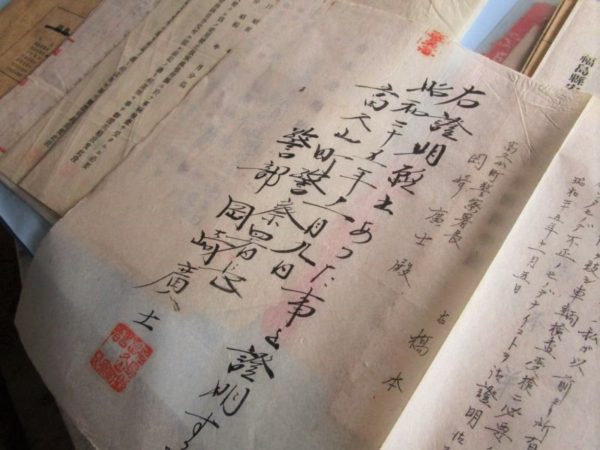

そして戦後、道路交通法が出来上がる1年前の昭和25年に、オーナーさんが所有証明の依頼書を出されていました。

戦後の混乱期のなかで、Iさんがなんとかツェンダップを取り返し、それを自分のものだと証明するために、福島県のある町の警察署長宛に出した要望書。それがまたきれいな形で残っていました。

なんというか、小学校の書道の練習紙のほうが上等に思えるほどの薄くてペラペラな紙でした。

「本当に物が無かったんだな」

という事が、いやでもわかる質感だったのがとても強く印象に残っています。

そこに署長さんが立派な筆書きで、所有を示す旨を「一筆」されていました。

これで晴れて所有権が戻ったのでした。

この書類は陸運局の方々にお見せした際に、

「博物館クラスの資料ですよ!」

と興奮しながら確認されていたそうです。

斉藤さんとツェンダップの出会い

その後、齋藤さんのお父さんがIさんと話をしていて、「息子がバイク好きだ」という話をされた折、「そんなに好きなら観においで」とIさんからお誘いをうけ、若い頃の齋藤さんが倉庫に足を運ばれました。

その時の様子も、情感にあふれて熱っぽく語ってくれました。

- 薄暗く埃っぽい倉庫の片隅に、このツェンダップが置いてあった。

- エンジンもなく、フレームやタンクの外装には錆が出ていて、かなりひどい状態だった。

- それでも、このバイクの形やたたずまい、オーラのようなものが体を貫いて、一瞬で心を奪われてしまった。

「そんなに好きなら持って行っていいよ、ただ走るように直してほしい」

と言われた斉藤さんはすぐに譲っていただくことにし、方々から部品を集め、10年以上かけて走行可能なコンディションに持って行かれたそうです。

走れるようになった!と言う旨を伝えて、福島に車両を運搬。

Iさんはかなりのご高齢にもかかわらず、真っ白なつなぎを着て到着を待ち、エンジンがかかったツェンダップを大喜びで楽しんでいらっしゃったとの事でした。

話を聞いていて、何かこうこみ上げるものが感じました。

すごすぎる歴史です。

こんなすごい歴史がある車両に触れることができて、何とも言えない幸せな感覚に包まれた感じがしました。

ツェンダップの今後

現在このツェンダップは公道走行が可能になるように、ナンバー取得を目指されています。

ヘッドライトも点灯するようにして、

テールランプも装備。

こういった年式の車両は、10数年前まではナンバーを取得するのはほぼ不可能に近かったらしいのですが、近年は有るルートを使えば登録可能になっているそうです。

それについては、そのうち記事にします。

来年のパイオニアランジャパンには、ナンバー付きのツェンダップが並んでいる事かと思います。

楽しみにしていてください。

それでは今回の記事は以上です。

ありがとうございました。

参りました…。

NHKあたりで数時間に及ぶ特番が出来そうですね…

大きな取材力で、もっと周辺まで掘り下げた「時代」「歴史」をこの異国の地で「生き返った証人」として僕らの想像すらできない「事実」として取り上げてもらいたい興奮を覚えます。

>長野BSLTDさん

ありがとうございます。

確かにドキュメンタリーが1本作れそうですね。

地元のとちぎテレビあたりに企画書書いたら、取材してくれないかななんて思ってしまいました。

他にもこういう歴史の生き証人の車両がたくさんあるでしょうから、集まったら何かやれそうな気がします。

うーん!

凄いドラマですね!

ツェエンダップと言えば田宮のMMシリーズでBMWとのセットでドイツ軍用が出されてましたので名前は知ってましたが凄いバイクだったんですね!

旧車には多かれ少なかれ色んなドラマがあると思います。その辺も含めて愛することができればと今回の記事で思いました(^-^)

次回のパイオニアランがますます楽しみになりました。

>たかさん

コメントありがとうございます。

プラモデルが有ったんですね!さすがタミヤだなあ。

旧車はもちろん、バイクってオーナーさんの人間性に注目が行くことが多いんですが、ここまでの血統書が付いたバイクだと、ドラマ性は外せない要素になりますね。

ぜひパイオニアランいらっしゃってください。お待ちしています。