冬場のエンジン始動、とくに90年代以前のキャブ車となると、冬場はまあエンジンがかかりにくいです。

秋までは普通にエンジンがかかっていたのに、冬になると途端に指導性が悪化します。

自分も正月期間中に「日の出ツーリング」なんてのをやっていたりして、氷点下でのエンジン始動には本当に苦労していました。

んで、先日かなり安定してエンジンを始動させる方法を見つけたので、記事にします。

使う道具

布団乾燥機です。

↑こういうやつ。

というか自分が使ったのはこれと同機種。

実際に布団乾燥機を使ってエンジン始動させた際は、寒いわバタバタするわで写真を撮影できていなかったので、公式画像などを使いながら解説します。

使う手順

- バッテリーを十分充電しておく。

まずもってこれが不十分だと話にならないです。

氷点下だとバッテリーもかなり弱るので、できれば事前にバッテリー充電器などを使って充電しておきましょう。 - バイクカバーをかぶせる。

カバーをかぶせておいたほうが、布団乾燥機の熱気がこもりやすくて効果が高いです。 - ノズルを伸ばす

下の画像のようにノズルを伸ばします。

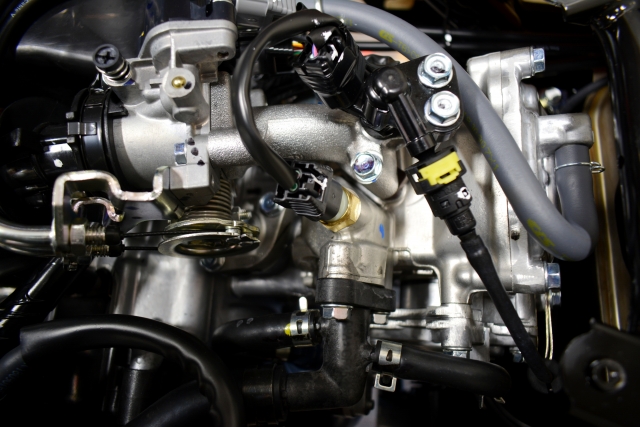

伸ばした乾燥機の先端は、バイクカバーをくぐらせて、キャブレーターの真下あたりに位置するようにします。

乾燥機のブロアファンはモーターなので、極力キャブから離し、バイクカバーで隔離します。

- 乾燥機を始動させて、5分程度待つ

安全のためその場を離れず、キャブが温まるのを待ちます。

原理は後述しますが、ちんちんに温める必要はないです。人肌くらいにキャブとその周辺が温まっていれば十分です。 - 乾燥機を停止させ、手早くバイクカバーを取り外してエンジン始動

4までの手順をしっかり踏んでいれば、エンジンがかかるはず。

かかったとは、周辺環境に配慮しながら暖機運転をし、出発しましょう。

なぜこれでエンジンがかかるのか?原理説明

基本に立ち返って、ガソリンエンジンには燃焼の3要素というのがあります。

- よい圧縮

- よい火花

- よい燃料(混合気)

というやつです。

これらのどれかが1つでも欠けてしまうと、内燃機関はうまく始動・運転しません。

自分はこれまで、バッテリーと火花には注意を払って、しっかり充電していたりしました。

また冬のオイルの粘度UPにともなう、攪拌抵抗の増大を嫌ってやわらかいオイルを使っていたりしました。

ただそれだけではなかなか上手くいかなかったんですね。

ふとした気づき

で、今回ふとした時に気になったのが、

あれ、冬ってガソリンが霧化しにくいんじゃないの?

という事。

燃料・混合気の側を全く考慮していなかったんです。

気になって調べてみたら、こんなことが書かれていました。

https://www.jsae.or.jp/engine_rev/docu/enginereview_08_01.pdf

より引用

ガソリンの揮発性にかかわる指標に留出温度というものがあり、そのうち10%留出温度というのがエンジンの始動性と相関がある。一般的に10%留出温度は37.8℃が用いられる。

春~夏の気温は15~30℃程度で推移するでしょうから、10%留出温度より低いにしても、それでも指導性を担保できるようなセッティングになっているのでしょう。

それが冬、氷点下ともなると、キャブレーターが想定している揮発レベルに全く達しておらず、ガソリンが霧化せず液体のままとなります。そうなると、濃すぎ・かぶる状態で、よい混合気とは言えません。

なので布団乾燥機で、キャブレーターとその周辺を温めてあげて、キャブレーターのフロート室内のガソリンを始動に適した温度にしてあげればよいのでは?と思いトライしました。

結果、一発で始動できました。

ほかの手法

今回布団乾燥機を使いましたが、キャブのフロート室の底面などに張るホッカイロなどを張り付けてあげれば、同じ効果が期待できるかもしれません。

まぁ化学反応での発熱で、60℃程度までしか上がらないので燃えることはないと思いますが、乾燥機と同様に、安全を確保しながらになりますね。

あと現行車両はほぼインジェクションになっています。50ccの原付スクーターでもそう。

あれはガソリンをポンプで圧送する際に加圧して、先端噴口から微粒化して噴射しているので、冬でも理想的な混合気を作りやすくなっています。だから最近のバイクや、自動車はエンジンがかかりやすいんですね。

まあそんな面からみても、新しい車両のほうがいろいろ楽です。

まとめ

冬場の古いバイクのエンジン始動に悩んでいらっしゃる方がいて、この記事が問題解決の手助けとなれば幸いです。

以上になります。

コメントを残す